呼吸科专家周云芝暖心提醒:秋冬季慢阻肺高发,别让认知误区“绊倒”你

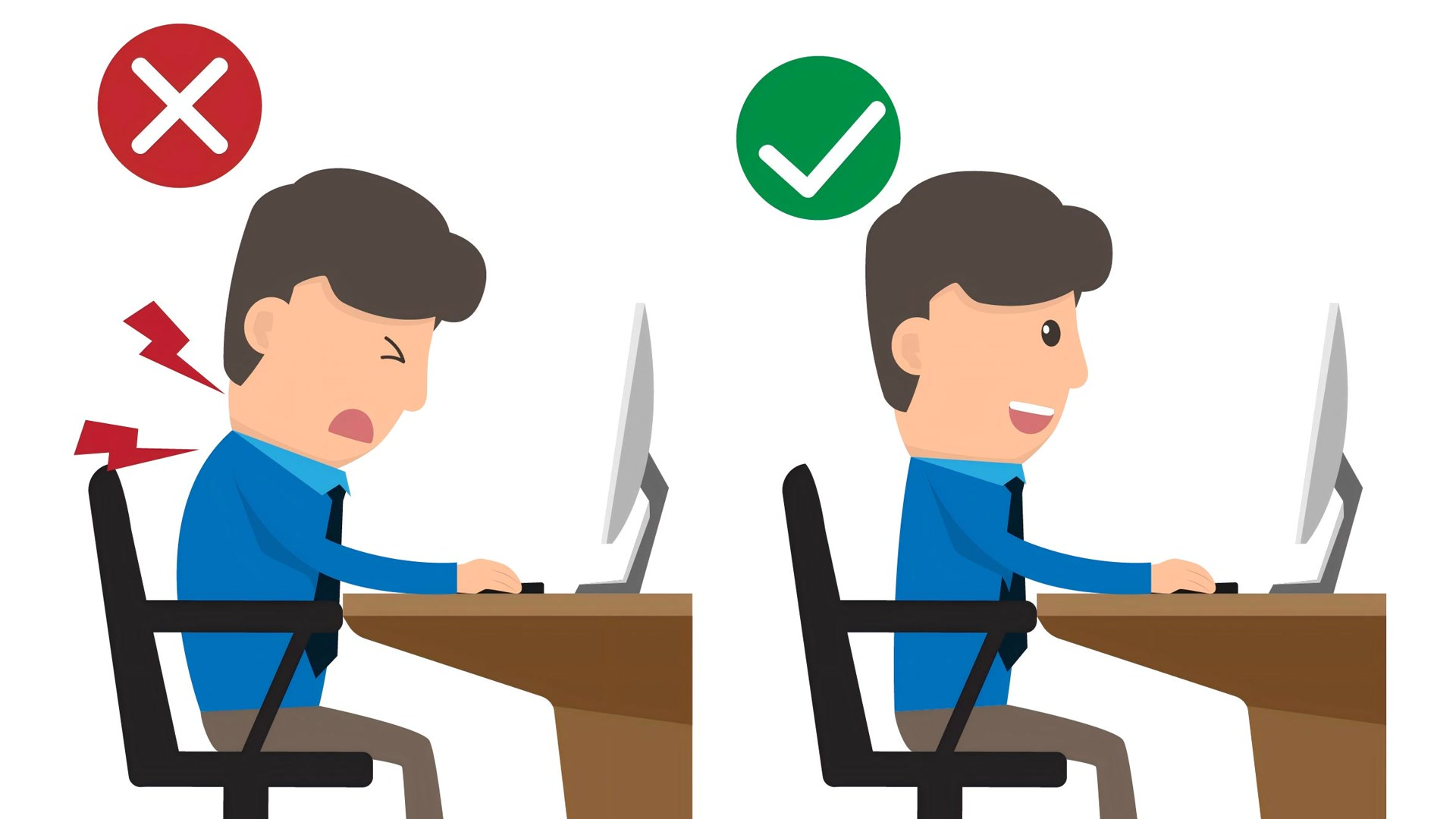

秋冬时节,冷空气频繁来袭,空气质量也常常陷入波动状态,这一时期成为了慢阻肺(慢性阻塞性肺疾病)的高发季。作为全球范围内排名第四的致死性疾病,慢阻肺给无数患者及其家庭带来了沉重的负担。然而,令人担忧的是,公众对于慢阻肺的认知仍然存在诸多误区,这些误区不仅阻碍了疾病的早期发现和诊断,更对规范治疗以及科学预防工作造成了极大的干扰。今天,我们邀请应急总医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师周云芝从老年人和年轻人这两个不同的群体视角出发,深入梳理慢阻肺的认知误区,并为大家提供切实可行的防治策略。 一、老年人常见的认知误区:治疗与预防的双重偏差 (一)治疗误区 误区1:“症状轻就不用治,等喘不过气再去医院” 误区根源:很多老年人觉得年纪大了,咳嗽、气喘是很正常的现象,没必要大惊小怪地去治疗。他们往往抱着“忍一忍就过去了”的心态,等到症状非常严重,比如喘不过气来的时候,才想到去医院。 严重后果:慢阻肺其实是一种“沉默的杀手”,在早期的时候,肺功能就已经开始慢慢下降了,只不过症状比较隐匿,不容易被察觉。如果在这个时候没有及时进行治疗,气道内的炎症会持续不断地破坏肺组织,导致肺气肿、呼吸衰竭等严重的并发症。有研究表明,规范治疗可以使慢阻肺患者急性加重的次数减少40%,住院率降低50%。 应对策略:一旦出现咳嗽、咳痰、气促等症状,哪怕症状比较轻微,也应该及时去医院就诊,进行肺功能等相关检查,以便早期发现、早期治疗。 误区2:“口服药比吸入药方便,效果一样” 误区根源:不少老年人觉得吸入药的操作比较复杂,需要掌握一定的技巧,不如口服药方便,直接用水送服就可以了。而且他们认为,不管是口服药还是吸入药,最终都是为了治疗疾病,效果应该差不多。 严重后果:实际上,口服药需要经过血液循环才能到达肺部,在这个过程中,药物的剂量会比较大,而且容易引发全身的副作用,比如骨质疏松、血糖升高、胃肠道不适等。而吸入药可以直接作用于气道,局部的药物浓度比较高,全身吸收的量比较少,安全性更高。例如,一些长效吸入剂每天只需要使用1次,就可以持续扩张支气管,改善通气功能。 应对策略:医生会根据患者的具体情况,优先选择吸入药进行治疗。同时,医护人员会耐心地教给老年人正确的吸入方法,确保他们能够正确使用药物。 误区3:“运动会让气喘更严重,应该多休息” 误区根源:由于慢阻肺患者在活动后容易出现气促的症状,所以很多老年人就认为运动会让气喘变得更加严重,从而选择长期居家休息,减少活动量。 严重后果:长期卧床会导致呼吸肌萎缩,肺功能进一步下降,形成一个恶性循环。而且,缺乏运动还会影响患者的整体身体状况,降低免疫力,增加感染的风险。 应对策略:科学的运动康复对于慢阻肺患者来说是非常重要的。比如可以进行呼吸康复训练如缩唇呼吸、腹式呼吸等呼吸训练,以及步行、太极拳等有氧运动。这些运动可以增强呼吸肌的力量,提高肺泡的通气量,改善心肺耐力。研究显示,坚持6个月运动康复的慢阻肺患者,6分钟步行距离平均可以增加50米,生活质量评分也会显著提高。 (二)预防误区 误区1:“秋冬季节咳嗽是‘老毛病’,不用防感染” 误区根源:老年人身体免疫力相对较低,在秋冬季节很容易感染流感病毒、肺炎链球菌等病原体。但是他们往往觉得咳嗽是自己的“老毛病”了,每年都会犯,不需要特别预防感染。 严重后果:呼吸道感染是慢阻肺急性加重的主要诱因之一。一次严重的感染可以使患者的肺功能下降10% - 20%,并且会增加住院的风险,给患者的身体和经济都带来很大的负担。 应对策略:老年人应该每年接种流感疫苗和肺炎疫苗,这样可以有效降低感染的风险。同时,要尽量避免去人群密集的场所,如果必须外出,要佩戴好口罩,做好个人防护。 误区2:“烧柴取暖、炒菜油烟没事,习惯了” 误区根源:在一些农村地区,老年人长期使用柴火、煤炉来取暖或者烹饪,他们觉得这种方式既经济又实惠,而且已经习惯了,不会对健康造成什么影响。 严重后果:生物燃料燃烧产生的烟雾中含有大量的颗粒物(PM2.5)和有害气体,比如一氧化碳、二氧化硫等。这些物质会刺激气道,引发慢性炎症,长期暴露在这样的环境中,会增加患慢阻肺的风险。 应对策略:建议老年人改用清洁能源,比如天然气、电等来进行取暖和烹饪。同时,要保持厨房通风良好,在炒菜的时候可以打开抽油烟机,减少油烟的吸入。 二、年轻人需警惕的认知雷区:“我还年轻,慢阻肺与我无关” 误区剖析:在当下快节奏的生活中,许多年轻人秉持着“我还年轻,身体好着呢,慢阻肺这种病离我远着呢”的错误观念。他们觉得慢阻肺是老年人才会得的病,自己正值青春年少,身体机能处于巅峰状态,完全无需担心。而且,即便有一些诸如偶尔咳嗽、运动后稍感气喘之类的小症状,他们也往往将其归结于工作压力大、睡眠不足或者是缺乏锻炼等原因,根本不会联想到慢阻肺。 真实危害:实际上,吸烟是诱发慢阻肺的首要危险因素,而这一因素与年龄并无直接关联。烟草当中含有大量的有害物质,像焦油、尼古丁、一氧化碳等,这些物质会对气道黏膜造成严重的损伤。它们会破坏气道黏膜上的纤毛,使得纤毛的清除功能下降,进而导致黏液分泌增多,气道内的炎症也会持续存在。长期吸烟的话,即便在年轻时没有明显的症状,肺功能也会在不知不觉中逐年下降。一般来说,在30 - 40岁之后,就可能会逐渐出现咳嗽、咳痰、活动后气促等典型的慢阻肺症状。 典型案例:35岁的小李是一名销售员,从20岁就开始吸烟,近10年为了应酬客户,缓解压力,每天大概要吸2包烟。最近这一年,他老是感觉早上起来会咳嗽,而且运动稍微剧烈一点,比如爬几层楼梯,就会气喘吁吁的。不过他觉得自己年轻,身体恢复能力强,这些小毛病不算什么,就没太当回事。直到今年公司组织体检,他做了肺功能检查,吸入支气管舒张剂后,结果显示FEV1/FVC(第一秒用力呼气容积与用力肺活量比值)只有68%,被确诊为慢阻肺早期。医生告诉他,如果继续吸烟,不加以控制,5年内病情很可能会进展为中重度,到时候会对他的生活和工作造成极大的影响。 实用建议: 坚决戒烟:无论处于什么年龄阶段,戒烟都是预防慢阻肺的关键措施。而且,任何年龄开始戒烟都不晚,35岁之前戒烟的人,其肺功能下降的速度可以接近不吸烟的人。 远离二手烟:二手烟当中所含的有害物质浓度有时候甚至比直接吸烟还要高。所以,年轻人要尽量避免去那些有人吸烟的场所,比如网吧、KTV等,保护好自己的肺部健康。 定期进行肺功能筛查:对于那些有吸烟史、家族中有慢阻肺患者或者长期暴露在污染环境中的年轻人来说,建议每年进行一次肺功能检查,以便能够及时发现潜在的肺部问题。 三、科学防治:从认知到行动的全面指南 (一)规范治疗:三步走策略 1、稳定期管理 长期用药:医生会根据患者的病情严重程度,选择合适的吸入支气管扩张剂、糖皮质激素或者联合制剂(如沙美特罗/氟替卡松)进行治疗。患者一定要严格按照医生的嘱咐按时用药,不能自行增减药量或者停药。 肺康复训练:每天可以进行缩唇呼吸(用鼻子吸气,然后缩唇缓慢呼气,持续4 - 6秒)和腹式呼吸(把手放在腹部,吸气的时候腹部鼓起,呼气的时候腹部收缩)的训练,每次10分钟,每天进行3次。此外,还可以进行一些简单的有氧运动,如散步等。 营养支持:慢阻肺患者应该保持高蛋白、高维生素的饮食,多吃瘦肉、鱼类、蛋类、新鲜的蔬菜和水果等。同时,要控制碳水化合物的摄入量,因为碳水化合物在代谢过程中会产生大量的二氧化碳,加重呼吸负担。另外,吃饭不要过饱,以免压迫膈肌影响呼吸。 2、急性加重期处理 及时就医:如果患者出现咳嗽加剧、痰量增多、痰液变黄或者绿色、发热等症状,说明病情可能加重了,需要在24小时内及时去医院就诊。 抗感染治疗:医生会根据痰培养的结果,选择敏感的抗生素进行治疗,比如头孢类、喹诺酮类等)。患者要按照医生的嘱咐按时服药,完成整个疗程。 氧疗与机械通气:如果患者的血氧饱和度低于88%,需要进行家庭氧疗,每天吸氧时间不少于15小时。对于伴有呼吸衰竭的患者,可能需要使用无创呼吸机进行辅助通气,严重者予以气管插管机械通气。 3、定期随访 患者每3个月需要去医院评估一次肺功能、症状评分(如CAT量表)和急性加重史,医生会根据评估结果调整治疗方案。每年要进行一次胸部CT、心电图和骨密度检查,以便及时发现并发症,如肺心病、骨质疏松等。 (二)有效预防:四大核心措施 戒烟与控烟:吸烟者可以使用戒烟药物或者寻求心理咨询的帮助来辅助戒烟。在公共场所要严格禁止吸烟,家庭中可以设立“无烟区”,为家人创造一个健康的呼吸环境。 避免有害暴露:对于职业暴露者(如矿工、油漆工等),在工作的时候要佩戴防尘口罩,并且定期更换滤芯,减少有害物质的吸入。在雾霾天气要尽量减少外出,如果必须外出,要佩戴具有防霾功能的口罩。室内可以使用空气净化器,选择CADR值大于300m³/h的产品,改善室内空气质量。 增强免疫力:接种疫苗是增强免疫力的重要措施之一。老年人要每年接种流感疫苗,每5年接种一次肺炎疫苗。适度运动也可以提高免疫力。建议每周进行3-5次、每次30分钟左右的中等强度运动,如快走、太极拳等。 早期筛查:40岁以上、有吸烟史或者长期暴露史的人群,每年要进行一次肺功能检查,如果FEV1/FVC小于70%,提示存在气流受限,需要进一步检查确诊。可以使用“慢阻肺患者自我评估测试”(CAT量表)进行症状筛查,如果得分大于等于10分,需要去医院进行进一步的检查。 【打破误区,自由呼吸】 慢阻肺的防治是一场需要长期坚持的“持久战”,它需要公众、患者以及医疗体系共同努力。年轻人要摒弃“慢阻肺与我无关”的错误观念,及早戒烟,定期复查肺功能,关注自己的肺部健康。老年人则需要纠正“等病重再治”“运动有害”等被动观念,主动参与到规范治疗和康复训练中来。通过科学认知、早期筛查、规范用药以及全面预防,我们完全有能力将慢阻肺的危害降到最低,让每一次呼吸都变得更加顺畅。记住,慢阻肺并不可怕,可怕的是我们对它的无知和忽视。从今天开始,让我们行动起来,共同守护我们的肺健康! 【专家名片】 周云芝,应急总医院(国家应急医学研究中心)呼吸与危重症医学科主任,主任医师,教授,硕士研究生导师。国务院政府特殊津贴专家。 技术擅长:从事临床工作30余年,对慢阻肺、支气管哮喘、胸部感染性疾病、间质性疾病、胸部肿瘤及呼吸危重症诊治经验丰富,尤其擅长经支气管镜介入技术诊治各种良恶性气道疾病及肺癌的微创治疗。 自2004年至今完成各种镜下诊疗操作2万余例次;能诊治各种呼吸系统疑难、危重疾病。开展多项新技术新业务:内科胸腔镜下肺大疱减容、低温等离子射频消融、单向活瓣肺减容、支气管热成形术治疗难治性哮喘,热蒸汽消融治疗慢阻肺肺气肿等,激光成形术治疗过度动态气道塌陷是我国首创,对于各种气道瘘的封堵、电磁导航下周围型肺癌的诊断及消融、复杂气道的处理以及经血管介入及经皮穿刺介入治疗肺癌等方面治疗经验丰富。 每年接诊大量来自全国各地的复杂气道疾病患者,每年开展呼吸介入手术5000余例,其中4级镜下治疗手术3000余例。开展24小时气道梗阻绿色通道,每年接收来自全国各地的气道急危、疑难重症、其他医院同行无法解决的、需急诊手术的患者500余例。 学术兼职:北京整合医学学会介入诊疗转化医学分会主任委员、中国抗癌协会感染性肿瘤专委会副主任委员、北京医学会呼吸内镜和介入学分会副主任委员、北京医师协会呼吸内镜和介入专科医师分会副会长、中华预防医学会煤炭系统分会常委及职业病学组委员、中国康复医学会呼吸康复专委会委员、国家职业病诊断与鉴定技术委员会委员、《国际呼吸杂志》编委、《当代介入医学电子杂志》副主编。 临床教学:为全国各级医院培养大量呼吸介入医师,自2020年始,每年招收进修医生80-100名。培养研究生多名。自2021年作为项目负责人每年举办全国气管镜高级研讨会,中国抗癌协会肿瘤光动力专委会培训班,全国胸膜疾病基层巡讲、北京整合医学会介入诊疗转化医学高峰论坛等学术会议。多次在中华医学会呼吸分会年会,中华医学会呼吸介入分会年会、中国医师协会呼吸分会年会、中华医学会全国肺癌大会及各省市医学会呼吸分会举办的学术会议上作专题讲座。 科研成果:主持多项科研课题,共发表学术论文40余篇,主持共识发表1项,编写专著12部,发明专利6项。作为PI承担6项GCP项目。 出诊时间:周一上午、周三下午专家门诊;周五上午特需门诊。 来源:应急总医院 策划:融媒体中心 作者:莫鹏 审核:周云芝 监制:彭雪征

2025.10

29